°°1Њѕ ≤љ≥Ў§»§ѕ≤њ§Ђ°љ≤ ≥Ў§ќ§ §Ђ§ќ≤љ≥Ў°љ

°°§≥§ќЊѕ§ќћд¬к§ѕ§є§ў§∆°§Ћ№ Є§дЊѕЋц§ќї≤єЌљс§д≤ ≥ЎїЋ(≤љ≥ЎїЋіё§а)іЎЈЄ§ќњёљс§ §…§тЉЂ§йƒі§ў§∆∆…Љ‘ЉЂњ»§ђЉЂЉз≈™§Ћ≤т≈ъ§т∞ъ§≠§ј§є§≥§»§тіь¬‘§Ј§њћд¬к§«§є°•§њ§ј§Ј°§6§»10§Ћ§ј§±°§Љгі≥§ќ•≥•б•у•»§тµ≠§Ј§ё§є°•

6°•Їљ≈ь(•Ј•з≈ь°§•є•ѓ•н°Љ•є)

°°°°Їљ≈ь§ќјЄїЇ§ѕ°§•≠•е°Љ•–§ §…§ќјЊ•§•у•…љф≈з§т√жњі§Ћ17ј§µ™Єе»ЊЇҐ§Ђ§й•µ•»•¶•≠•”§ќ¬зµђћѕЇѕ«Ё§Ћ§и§кјє§у§Ћє‘§п§м§л§и§¶§Ћ§ §к§ё§Ј§њ§ђ°§§љ§ќЇЁ§ќѕЂ∆ѓќѕ§»§Ј§∆јЊ•Ґ•’•к•Ђ§ќєхњЌ§ђ¬њњф≈џќм§»§Ј§∆ґѓј©≈™§ЋѕҐ§м§∆§≥§й§м§∆§§§ё§є°•љйіь§Ћ§ѕ°§≈џќм∞мњЌ§ќ√Ќ√ §ѕЇљ≈ьћу500kg§ЋЅк≈ц§Ј§∆§§§њ§љ§¶§«§є§ђ°§18ј§µ™ЋцЇҐ§Ћ§ѕЇљ≈ь2•»•уƒш≈ў§ќ√Ќ√ §«Љи∞ъ§µ§м§∆§§§њ§»§§§п§м§∆§§§ё§є°•Їљ≈ь§ѕ°§≤љ≥Ў≈™§Ћ§ѕ•÷•…•¶≈ь§»≤ћ≈ь§Ђ§й§ §л∆у≈ьќа§«°§•÷•…•¶≈ь§в≤ћ≈ь§вњ© ™§Ђ§йјЁЉи§«§≠§л ™ЉЅ§ §ќ§«°§§»§ѓ§ЋЇљ≈ь§тјЁЉи§Ј§ §ѓ§∆§в§и§§§ќ§«§є§ђ°§•≥°Љ•“°Љ§дє»√г§ §…§Ћ∆ю§м§∆∞ыЌ—§є§лљђіЈ§ђјЊЌќ§т√жњі§Ћјє§у§Ћ§ §к°§§љ§ќЈл≤ћЉыЌ„§ђЅэ¬з§Ј§∆§§§√§њ§в§ќ§«§є°•

°°°°∞мЉп§ќ”ѕє• ™ЉЅ§«§є§ђ°§•Ґ•л•≥°Љ•л§д•њ•–•≥(•Ћ•≥•Ѕ•у)§дЋгћф§ §…§»∆±ЌЌ§Ћ√њ≈Ѓј≠(addictive)§ђ§Ґ§кљђіЈј≠§ќ ™ЉЅ§»§в§§§®§ё§є§Ј°§»оЋю§д≈ь«Ґ…¬§д√оїх§ §…§ќЄґ∞ш ™ЉЅ§«§в§Ґ§к°§≤бЊкјЁЉи§ѕє•§ё§Ј§ѓ§Ґ§к§ё§ї§у°•

10°••Ґ•№•ђ•…•нƒкњф§тЇ«љй§Ћ¬ђƒк§Ј§њ§ќ§ѕ°§•™°Љ•є•»•к•Ґ§ќ•н•Ј•е•я•√•»(1821°Ѕ1895)§»§§§п§м§∆§§§ё§є§ђ°§•Ґ•№•ђ•…•нƒкњф§т¬њњф§ќ эЋ°§тЌ—§§§∆¬ђƒк§тїо§я§њњЌ ™§»§Ј§∆§ѕ°§•’•й•у•є§ќ•Є•г•у°¶•Џ•й•у(1870°Ѕ1942°І1926«ѓ§Ћ•ќ°Љ•ў•л ™Ќэ≥ЎЊёЉхЊё)§ђЌ≠ћЊ§«§є°•»а§ѕ°§•≥•н•§•…ќ≥ї“§ќ•÷•й•¶•у±њ∆∞°§µ§¬ќ§ќ«і≈ў°§•й•Є•¶•а§ќ¶Ѕјю§ќ¬ђƒк§ §…16Љпќа§ќ¬ђƒкЋ°§тƒу∞∆§Ј§∆§§§ё§є°•ЄљЇя°§§в§√§»§вјЇ≈ў§ќ§и§§¬ђƒкЋ°§ѕXјю§Ћ§и§лЈлЊљћ©≈ў¬ђƒк§»§§§п§м§∆§§§ё§є°•

•Џ°Љ•Є•»•√•„

°°2Њѕ •я•ѓ•н§ќј§≥¶§т§µ§∞§л°љЄґї“§ќєљ¬§°љ

1°•Ћ№ Єї≤Њ»

2°•

|

µ≠єж

|

Єґї“»÷єж(Z)

|

√жј≠ї“њф(N)

|

ЉЅќћњф(A)

|

≈≈ї“њф

|

≈≈≤ў

|

|

£і£±Ca£≤°№

|

20

|

21

|

41

|

18

|

+2

|

|

£іHe£≤°№

|

2

|

2

|

4

|

0

|

+2

|

|

£±£≥£єI°Ё

|

53

|

86

|

139

|

54

|

°Ё1

|

|

£≤£≥£µU

|

92

|

143

|

235

|

92

|

0

|

|

£±£є£ЈAu

|

79

|

118

|

197

|

79

|

0

|

3°•Ћ№ Єp35§ќћд¬к Є§ќƒыјµ

°°(Єн)£≤£≤Ne§ђ90.48°°Ґ™°°(јµ)£≤£∞Ne§ђ90.48

°°(Єн)£≤£∞Ne§ђ9.25°° Ґ™°°(јµ)£≤£≤Ne§ђ9.25

°°°°20.000°я  °№21.000°я

°№21.000°я  °№22.000°я

°№22.000°я  °б20.1877

°б20.1877

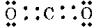

4°•E°бmc£≤

°°°°°°°°°б6°я(1.008665°№1.007276°№0.0005486)°я1.6605°я10°Ё£≤£Ј

kg°я(2.998°я10£Є m s°Ё£±)£≤

°°°°°°°°°б1.8057°я10°Ё£є J

5°•  °я235°б9.76°я10°Ё£і g

°я235°б9.76°я10°Ё£і g

6°•(1)  Ґ™ Ґ™  °№ °№

°°(2)»ЊЄЇіь(t£±°њ£≤)°б5730°я365°я24°я60°я60 s°б1.807°я10£±£±

s

°°°°°°°и°° ш≤хƒкњф(k)°б0.693°њt£±°њ£≤°б3.84°я10°Ё£±£≤s°Ё£±

°°(3)  °№ °№  Ґ™ Ґ™  °№ °№

°°(4)Ћи…√37≤ѓЄƒ§ќ ш≤хњф§ЋЅк≈ц§є§лC°Њ14§ќЄґї“њф§тx§»§є§л§»

°°°°°°k°яx°б(3.84°я10°Ё£±£≤ s°Ё£±)°яx°б3.7

°я10£є°°°°°и°°x°б9.64°я10£≤£∞ Єƒ

°°§Ј§њ§ђ§√§∆°§•в•л§Ћієїї§Ј§∆14§т≥Ё§±§л§»

°°°°°°(9.64°я10£≤£∞°њ6.022°я10£≤£≥)°я14°б0.0224 g

7°•∞¬ƒк∆±∞ћ¬ќ§ќ•и°Љ•…(£±£≤£ЈI)•§•™•у§«іхЉб§Ј§∆є√ЊхЅ£§Ћ ьЉЌј≠•и°Љ•…§ђЉи§кєю§ё§м§л§≥§»§тЋ…§∞§њ§б°•

8°•log  °бlog

°бlog  °б°Ё

°б°Ё  °б°Ё

°б°Ё  §и§к

§и§к

°°°°°°t°б190 ∆ь

•Џ°Љ•Є•»•√•„

°°3Њѕ •®•Ќ•л•Ѓ°Љ§ќ≥ђ√ §т§ќ§№§л°љЄµЅ«§ќЅ«ій°љ

1°•Ћ№ Єї≤Њ»

2°•(1)I°І[Kr]4d£±£∞ 5s£≤ 5p£µ°°°°(2)C°І[He]2s£≤

2p£≤°°°°(3)Si°І[Ne]3s£≤ 3p£≤

°°(4)P°І[Ne]3s£≤ 3p£≥°°°°(5)K°І[Ar]4s£±

3°•(1)Li°°°°(2)F°°°°(3)Ar°°°°(4)Cs°°°°(5)Al

4°•≈≈ї“«џ√÷°°[Kr]4d£±£∞ 5s£≤ 5p£ґ

°°•§•™•у°°I°Ё°§Cs°№°§Ba£≤°№

5°•Љюіь…љї≤Њ»

6°•(1)[He]2s£≤ 2p£ґ°°°°(2)[Ne]3s£≤ 3p£ґ°°°°(3)[He]2s£≤

2p£ґ

°°(4)[Ne]3s£≤ 3p£ґ°°°°(5)[Ar]3d£±£∞ 4s£≤

4p£≤

7°••Ґ•л•’•°•ў•√•»§ѕC

°°≠°C°§Cl°§Ca°§Cs

°°≠ҐCr°§Co°§Cu°§Cd

°°≠£Ce

°°≠§Cm°§Cf

8°•(1) ≥Ћ≈≈≤ў§ќЅэ≤√§Ћ§и§√§∆•ѓ°Љ•н•уќѕ§ђЅэ¬з§є§л§њ§б°•

°°(2)∆в≥Ћ≈≈ї“§ќЉ„§Ў§§Єъ≤ћ§ќ§њ§б°•

°°(3)NЄґї“§ќ2pµ∞∆ї§Ћ§ѕ3Єƒ§ќ≈≈ї“§ђ•’•у•»§ќµђ¬І§«∞м§ƒ§Ї§ƒЉэЌ∆§µ§м§∆§§§л§ђ°§OЄґї“§ќ2pµ∞∆ї§ѕ4Єƒћ№§ќ≈≈ї“§тЉэЌ∆§є§лЇЁ§Ћ°§≈≈ї“§…§¶§Ј§ќ»њ»ѓ§ђјЄ§Є§л§њ§б°•P§»£”§в∆±ЌЌ§ќіЎЈЄ°•

9°•E°бnh¶Ќ§и§к

°°°°°°E°б6.022°я10£≤£≥ mol°Ё£±°я6.626°я10°Ё£≥£і

J s°я  °б199 kJ mol°Ё£±

°б199 kJ mol°Ё£±

°°§и§√§∆°§…‘љЉ ђ°•

10°•h¶Ќ°б6.626°я10°Ё£≥£і°°J s°я  °б4.97°я10°Ё£±£є J°б3.10 eV

°б4.97°я10°Ё£±£є J°б3.10 eV

°°1•в•л§Ґ§њ§к§«§ѕ

°°°°°°4.97°я10°Ё£±£є J°я6.022°я10£≤£≥ mol°Ё£±°б299

kJ mol°Ё£±

11°•Љ∞(3°•24)§Ћ§™§§§∆°§dD(r)°њdr°б0§»§™§≠°§…‘Ќ„§ ґ¶ƒћ…ф ђ§тЊ√µо§є§л§»

°°°°°°r°Ёa£∞°б0

12°•1Ћь•№•л•»§«≤√¬Ѓ§µ§м§њ≈≈ї“§ќ¬Ѓ≈ў§ѕ

°°°°  mv£≤°бeV°б1.602°я10°Ё£±£є°я10000°б1.602°я10°Ё£±£µ

J §и§к

mv£≤°бeV°б1.602°я10°Ё£±£є°я10000°б1.602°я10°Ё£±£µ

J §и§к

°°°°v£≤°б  °б0.352°я10£±£ґ m£≤ s°Ё£≤°°°°°и°°v°б5.9°я10£Ј

m s°Ё£±

°б0.352°я10£±£ґ m£≤ s°Ё£≤°°°°°и°°v°б5.9°я10£Ј

m s°Ё£±

°°°°¶Ћ°б  °б0.0123 nm

°б0.0123 nm

13°••„•й•у•ѓƒкњф§ќЉ°Єµ§ѕ°°°°[ЉЅќћ][ƒє§µ]£≤[їюі÷]°Ё£±

°°≥—±њ∆∞ќћ(mvr)°б [ЉЅќћ][¬Ѓ≈ў][ƒє§µ]°б[ЉЅќћ][ƒє§µ]£≤[їюі÷]°Ё£±

14°•ќг¬к3°•3ї≤Њ»°•

°°°°°°n°б 5°§l°б1.1 nm§т¬е∆ю§є§л§»

°°°°°°¶Ћ°б  °б363 nm

°б363 nm

15°•њеЅ«§ќЄґї“≥Ћ°ћЌџї“°Ќ§ѕ≈≈ї“§ќЉЅќћ§ќ1836«№§«§Ґ§л°•≈≈ї“§ќЉЅќћ§тћµїл§Ј§ §§§»§є§л§»°§•®•Ќ•л•Ѓ°Љ(E£о)

§ќ∞м»ћЉ∞§ѕ°§E£о°б  °я

°я  §»§ §л°•§є§ §п§Ѕ°§•®•Ќ•л•Ѓ°Љ§ѕ

§»§ §л°•§є§ §п§Ѕ°§•®•Ќ•л•Ѓ°Љ§ѕ  °б0.99945 Ѕк≈ц ђЄЇЊѓ§є§л°•§§§§§Ђ§®§м§–°§0.055°у§ј§±њеЅ«§ќ•®•Ќ•л•Ѓ°Љ§ѕЊеЊЇ§є§л°•

°б0.99945 Ѕк≈ц ђЄЇЊѓ§є§л°•§§§§§Ђ§®§м§–°§0.055°у§ј§±њеЅ«§ќ•®•Ќ•л•Ѓ°Љ§ѕЊеЊЇ§є§л°•

•Џ°Љ•Є•»•√•„

°°4Њѕ Єґї“§ђЉк§т§а§є§ў§–°љ≤љ≥ЎЈлєз§» ђї“°љ

|

1°•

|

(1)

|

|

(2)

|

|

(3)

|

|

°° |

| °° |

(4)

|

|

(5)

|

|

(6)

|

|

(7)

|

|

°°»уґ¶Ќ≠≈≈ї“¬–§ќњф°°(1)0°°(2)4°°(3)2°°(4)2°°(5)3°°(6)2°°(7)2

°°ґЋј≠§т§в§ƒ§в§ќ§ѕ°§(3)°§(5)°§(6)°§(7)°•

2°•(1)°¶(2)S£≤Cl£≤§™§и§”SCl£≤§ѕ°§SЄґї“§ќЉю§к§ќ≈≈ї“¬–§ђ4Єƒ§ §ќ§«јµїЌћћ¬ќЈњ§ќєљ¬§§»њдƒк§µ§м§л°•§ё§њ°§»уґ¶Ќ≠≈≈ї“¬–§ђ2Єƒ§Ґ§л§ќ§«°§§љ§ќ»њ»ѓ§Ћ§и§к109.5°л§и§к§вЊЃ§µ§ѓ§ §л§»ї„§п§м§л°•

°°(3)SCl£і§ѕ≈≈ї“¬–§ѕ5Єƒ§ §ќ§«ї∞≥—ќЊњн(ѕїћћ¬ќ)Јњ§»њдƒк§µ§м§л°•

3°••Ј•єЈњ§»•»•й•у•єЈњ§ќ2Љпќа°•

4°••§•™•уЈлєз§ќ≥дєз°б  °я100°у§«§Ґ§л°•

°я100°у§«§Ґ§л°•

°°LiH§ќЊмєз°І ¶ћ(Љ¬¬ђ√Ќ)°б1.964°я10°Ё£≤£є C m

°°°°°° °°°° ¶ћ(Ј„її√Ќ)°б(1.602°я10°Ё£±£є C) °я(1.596°я10°Ё£±£∞ m)°б2.557°я10°Ё£≤£є

C m°°§Ј§њ§ђ§√§∆°§•§•™•уЈлєз§ќ≥дєз§ѕ

°°°°°°  °я100°б76.8°у

°я100°б76.8°у

°°CO§ќЊмєз°І ¶ћ(Љ¬¬ђ√Ќ)°б0.37°я10°Ё£≥£∞ C m

¶ћ(Ј„її√Ќ)°б(1.602°я10°Ё£±£є C) °я(1.128°я10°Ё£±£∞ m)°б1.807°я10°Ё£≤£є

C m

°°§Ј§њ§ђ§√§∆°§•§•™•уЈлєз§ќ≥дєз§ѕ

°°°°°°  °я100°б2.05°у

°я100°б2.05°у

5°•њё4°•18ї≤Њ»°•N£≤§ѕ§є§ў§∆§ќ≈≈ї“§ђ¬–§тЇо§√§∆§™§к°§≈≈ї“§ќ•є•‘•у§ѕµ’ њє‘°§O£≤§ѕ(¶–°ц£≤£р)£≤§ќ2Єƒ§ќ≈≈ї“§ђ њє‘•є•‘•у(•»•к•„•м•√•»Њх¬÷)§Ћ§Ґ§л°£§Ј§њ§ђ§√§∆√вЅ« ђї“§ѕ»њЉІј≠°§їјЅ« ђї“§ѕЊпЉІј≠§«§Ґ§л°•

∞м э°§NO ђї“§ѕ(K≥ћ≈≈ї“)(¶“£≤£у)£≤(¶“°ц£≤£у)£≤(¶–£≤£р)£і(¶“£≤£р)£≤(¶–°ц£≤£р)£±§ќ≈≈ї“«џ√÷§т§в§Ѕ°§…‘¬–≈≈ї“§ђ§Ґ§л§ќ§«ЊпЉІј≠§»§ §л°•

|

6°•

|

|

(ґЋј≠§Ґ§к°§¶ћ°б1.85°§bp°б60°о)

|

| °° |

|

(ґЋј≠§ §Ј°§¶ћ°б0°§bp°б47°о)

|

°°•Ј•єЈњ(Ње¬¶)§ќ§џ§¶§ђ ®≈ј§ђєв§§°•

7°•(1)dE°њdr°б0§и§к°°°°r°бr£∞

°°(2)E(°з)°ЁE(r£∞)°бD

°°(3)Ј–Є≥≈™§ Љ¬Є≥Љ∞§«§ѕ§Ґ§л§ђ°§њё4°•1§»∆±ЌЌ§ќњё§ђЇ∆Єљ§µ§м§л°•

8°•CH£≥CH£≤°ЁH °№ Cl°ЁClҐ™CH£≥CH£≤°ЁCl

°№ H°ЁCl

°°°°°°°и°°¶§H°б414°№242°Ё327°Ё431°б°Ё102 kJ

mol°Ё£±

°°°°°°(¶§H£ж°л°б°Ё113 kJ mol°Ё£±)

9°•2 °я1.54 nm°яsin  °б2.51 nm

°б2.51 nm

10°•O£≤°№°І(K≥ћ≈≈ї“)(¶“£≤£у)£≤(¶“°ц£≤£у)£≤(¶“£≤£р)£≤(¶–£≤£р)£і(¶–°ц£≤£р)£±

ЈлєзЉ°њф°б(6°Ё1)°њ2°б2.5

°°°°O£≤°І(K≥ћ≈≈ї“)(¶“£≤£у)£≤(¶“°ц£≤£у)£≤(¶“£≤£р)£≤(¶–£≤£р)£і(¶–°ц£≤£р)£≤

°°°° ЈлєзЉ°њф°б(6°Ё2)°њ2°б2

°°°°O£≤°Ё°І(K≥ћ≈≈ї“)(¶“£≤£у)£≤(¶“°ц£≤£у)£≤(¶“£≤£р)£≤(¶–£≤£р)£і(¶–°ц£≤£р)£≥

°°°° ЈлєзЉ°њф°б(6°Ё3)°њ2°б1.5

O£≤£≤°Ё°І(K≥ћ≈≈ї“)(¶“£≤£у)£≤(¶“°ц£≤£у)£≤(¶“£≤£р)£≤(¶–£≤£р)£і(¶–°ц£≤£р)£і

°°°° ЈлєзЉ°њф°б(6°Ё4)°њ2°б1

°°§Ј§њ§ђ§√§∆°§Јлєзµчќ•§ќ¬з§≠§µ§ќљз§ѕ°°°°O£≤£≤°Ё°дO£≤°Ё°дO£≤°дO£≤°№

°°°°°°°°°°°°°°Јлєз•®•Ќ•л•Ѓ°Љ§ќ¬з§≠§µ§ќљз§ѕ°°°°O£≤°№°дO£≤°дO£≤°Ё°дO£≤£≤°Ё

11°•√вЅ« ђї“§»∆±ЌЌ§ќ≈≈ї“«џ√÷§»§Ј§∆

°°°°°°CO°І(K≥ћ≈≈ї“)(¶“£≤£у)£≤(¶“°ц£≤£у)£≤(¶–£≤£р)£і(¶“£≤£р)£≤(¶–°ц£≤£р)£∞

°°°°°°°°°°ЈлєзЉ°њф°б(6°Ё0)°њ2°б3

12°•3d£ш£щµ∞∆ї§»°§3s°§3p£ш°§3p£ъ§ќ≥∆µ∞∆ї§«§ѕ°§∞џ…дєж§ќљ≈§ §кј— ђ§ђЄя§§§Ћ¬«§ЅЊ√§Ј§Ґ§§°§Јлєз§ѕ§ƒ§ѓ§й§ §§°•3d£ш£щµ∞∆ї§»3p£щ§«§ѕ°§љ≈§ §кј— ђ§ђ¬«§ЅЊ√§Ј§Ґ§¶§≥§»§ђ§ §§§ќ§«Јлєз§т§ƒ§ѓ§л°•

°°°°°°3d£ш£щ°°°°°°3s°°°°°°°°3d£ш£щ°°°°°°°°3p£ш°°°°°°°°°°°°°°3d£ш£щ°°°°

3p£щ°°°°°°°°°°°°°°3d£ш£щ°°°°°°3p£ъ

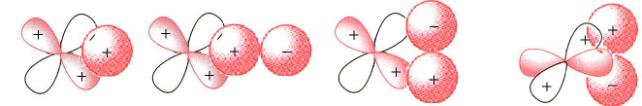

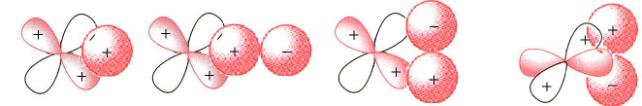

13°•H§ќ1sµ∞∆ї§»F§ќ2p£ш°§2p£щ§ќ≥∆µ∞∆ї§«§ѕ°§∞џ…дєж§ќљ≈§ §кј— ђ§ђЄя§§§Ћ¬«§ЅЊ√§Ј§Ґ§§Јлєз§ѕ§ƒ§ѓ§й§ §§°•§Ј§њ§ђ§√§∆°§H§ќ1sµ∞∆ї§»F§ќ2s°§2p£ъ§ќ3§ƒ§ќµ∞∆ї§ђЇЃ§ґ§к§Ґ§√§∆њЈ§Ј§§3§ƒ§ќ ђї“µ∞∆ї§ђјЄ§Є§л°•

§≥§ќ§¶§Ѕ°§•®•Ќ•л•Ѓ°Љ§ќƒг§§∆у§ƒ§ќЈлєзј≠µ∞∆ї§Ћ4Єƒ§ќ≤Ѕ≈≈ї“§ђЉэ§ё§к°§∞¬ƒк§ ђї“§тЈЅјЃ§є§л°•

°°

•Џ°Љ•Є•»•√•„

°°5Њѕ •я•ѓ•н§ќј§≥¶§т•ё•ѓ•н§ќћ№§«°љ≤љ≥Ў«Ѓќѕ≥Ў§ќєЌ§® э°љ

1°•Ћ№ Єї≤Њ»

2°•°Ё279 kJ mol°Ё£±

3°•-891 kJ mol°Ё£±

4°•(1)-131 kJ mol°Ё£±°°°°(2)°Ё253 kJ mol°Ё£±°°°°(3)466 kJ

mol°Ё£±

°°(4)°Ё44 kJ mol°Ё£±

5°•w°бnRT ln  §Ћ°§n°б1 mol°§R°б8.314 J mol°Ё£± K°Ё£±°§T°б298

K§т¬е∆ю§Ј§∆

§Ћ°§n°б1 mol°§R°б8.314 J mol°Ё£± K°Ё£±°§T°б298

K§т¬е∆ю§Ј§∆

°°°°°°w°б8.314°я298°яln  °б1.72 kJ

°б1.72 kJ

6°•Є«¬ќ§™§и§”±’¬ќ§ќЊмєз§ѕC£–°бC£÷°§µ§¬ќ§ќЊмєз§ѕC£–°бC£÷°№R§и§к°§R°б8.314

J mol°Ё£± K°Ё£± ђЇє§Ј∞ъ§§§∆

°°°°°°C£÷(Ar)°б12.6 J mol°Ё£± K°Ё£±°§C£÷(N£≤)°б20.7

J mol°Ё£± K°Ё£±

°°°°°°C£÷(H£≤O)°б75 J mol°Ё£± K°Ё£±°§C£÷(Ag)°б25.5

J mol°Ё£± K°Ё£±

7°•1g§Ґ§њ§к§ќƒк∞µ«≥Њ∆«Ѓ°б°Ё1.5 kJ°я17.8°б°Ё26.7 kJ§ §ќ§«°§•в•л§Ћієїї§є§л§»

°°°°°°Q£–°б122°я(°Ё26.7)°б°Ё3257 kJ

mol°Ё£±

§ё§њ°°°°ƒк∞µ«≥Њ∆«Ѓ(Q£–)°бƒкЌ∆«≥Њ∆«Ѓ(Q£÷)°№¶§nRT

§«§Ґ§к°§«≥Њ∆§ќ»њ±юЉ∞§ѕ

°°°°C£ЈH£ґO£≤°№7.5O£≤Ґ™7CO£≤°№3H£≤O(l)

§ §ќ§«°§¶§n°б7°Ё7.5°б°Ё0.5§тЊеЉ∞§Ћ¬е∆ю§є§л§»

°°°°Q£÷°б°Ё3257°Ё(°Ё0.5)°я8.314°я298°я10°Ё£≥°б°Ё3256

kJ mol°Ё£±

8°•Ї«љ™≈ю√£≤є≈ў§тT K§»§є§л§»°§

mol°я24.6 (J mol°Ё£± K°Ё£±)°я(343°ЁT)°№

mol°я24.6 (J mol°Ё£± K°Ё£±)°я(343°ЁT)°№  mol°я24.8(J mol°Ё£± K°Ё£±)(353°ЁT)

mol°я24.8(J mol°Ё£± K°Ё£±)(353°ЁT)

°б  mol°я75(J mol-1 K-1)(T°Ё293)(J mol°Ё£±)

mol°я75(J mol-1 K-1)(T°Ё293)(J mol°Ё£±)

°°°°°°°и°°T°б294.7KҐ™21.7°о

9°•ќЊ ™¬ќ§ќ≈ю√£≤є≈ў§тT§»§є§л§»°§C£–(T£и°ЁT)°бC£–(T°ЁT£г)§и§к°§T°б(T£и+T£г)°њ2§«§Ґ§л°•§Ј§њ§ђ§√§∆°§«Ѓ§§ ™¬ќ§»ќд§њ§§ ™¬ќ§ќ§љ§м§Њ§м§ќ•®•у•»•н•‘°Љ —≤љ§ѕ

°°°°°°¶§S£и°бC£р ln

°°°°°°¶§S£г°бC£р ln

°°°°°°Ѕі•®•у•»•н•‘°Љ —≤љ(¶§S)°б¶§S£и°№¶§S£г°бC£–°°ln

°°¶§S°д0§«§Ґ§л§≥§»§тЉ®§є§Ћ§ѕ°§  °д1§«§Ґ§л§≥§»§тЊЏћј§є§м§–§и§§°•§є§ §п§Ѕ

°д1§«§Ґ§л§≥§»§тЊЏћј§є§м§–§и§§°•§є§ §п§Ѕ

°°°°°°  °дT£иT£г

°дT£иT£г

°°§Ћ§ §л§≥§»§тЉ®§ї§–§и§§°•ЊеЉ∞§т —ЈЅ§Ј§∆

°°°°°°T£и£≤°№2T£иT£г°№T£г£≤°д4T£иT£г

°°§µ§й§Ћ —ЈЅ§Ј§∆°§(T£и°ЁT£г)£≤°д0§ѕЉЂћј§«§Ґ§л§ќ§«°§¶§S°д0§»§ §л°•

10°•¶§S°б100°я4.184(ln  °№ln

°№ln  )°б6.89 J K°Ё£±

)°б6.89 J K°Ё£±

11°•ње§ќЊмєз§ѕ¬ќј— —≤љ§ѕ§ §§§в§ќ§»§Ј§∆

°°°°°°¶§G°бV(P£≤°ЁP£±)°б18.05(cm£≥)°я(10°Ё1)(atm)

°°§и§√§∆

°°°°°°¶§G°б162.5°я10°Ё£ґ(£н£≥)°я1.01325°я10£µ(N

m°Ё£≤)°б16.4 J

°°їјЅ«§ќЊмєз§ѕ¬ќј— —≤љ§є§л§ќ§«

°°°°°°¶§G°бRT ln  °б8.314°я298°я2.303°б5706 J

°б8.314°я298°я2.303°б5706 J

12°•¶§G°л°б°Ё2.303°я8.314°я298°яlog  °б°Ё1.43 kJ mol°Ё£±

°б°Ё1.43 kJ mol°Ё£±

13°•ln  °б°Ё

°б°Ё  (

(  °Ё

°Ё  )§и§к

)§и§к

°°°°°°ln  °б°Ё

°б°Ё  (

(  °Ё

°Ё  )

)

°°°°°°°и°°¶§H°л°б12.4 kJ mol°Ё£±

14°•…љ5°•1§и§к

°°°°°°¶§H°л°б¶§H£ж°л(CaO)°№¶§H£ж°л(CO£≤)°Ё¶§H£ж°л(CaCO£≥)

°°°°°°°°°°°б°Ё635°№(°Ё394)°Ё(°Ё1207)°б178 kJ mol°Ё£±

°°…љ5°•7§и§к

°°°°°°¶§S°л°б S°л(CaO) + S°л(CO£≤) °Ё S°л(CaCO£≥)°б40°№214°Ё93°б161

J K°Ё£± mol°Ё£±

°°§Ј§њ§ђ§√§∆°°°°¶§G°л°б¶§H°л°Ё T¶§S°л°б 178°Ё298°я0.161°б130

kJ mol°Ё£±

15°•(1)±’¬ќ§Ђ§йµ§¬ќ§Ў§ќ —≤љ§ §ќ§«°§¶§S°л°д0§«§Ґ§л°•

°°(2)µ§¬ќ»њ±ю§« ™ЉЅќћ§ѕЄЇЊѓ§Ј§∆§§§л§ќ§«°§¶§S°л°г0§«§Ґ§л°•

°°(3)∆у§ƒ§ќ•§•™•у§Ђ§й1 ђї“§ђјЄ§Є§∆§§§л§ќ§«°§Јѕ§ќ•®•у•»•н•‘°Љ§ѕЄЇЊѓ§є§л°£§є§ §п§Ѕ°§¶§S°л°г0§«§Ґ§л°•

•Џ°Љ•Є•»•√•„

°°6Њѕ ™ЉЅ§ќЅ«ій§т§µ§∞§л°љµ§¬ќ°¶±’¬ќ°¶Є«¬ќ§ќј≠ЉЅ°љ

1°• њґ— ђї“ќћ°І0.21°я32°№0.78°я28°№0.01°я40°б29

°°°°°°ћ©≈ў°І29 g°а(22.4 dm£≥)°б1.29 g dm°Ё£≥

2°•KClO£≥§ќ•в•лњф°б100°њ122.6 mol°б0.816 mol

°°°°°°°и°°O£≤§ќ•в•лњф°б1.5°я0.816 °б1.224 mol

°°18°о°§1000•Ў•ѓ•»•—•є•Ђ•л§«§ќїјЅ«§ќ¬ќј—(V)§ѕ

°°°°°°V°б(1.224 mol)°я(0.0821 l atm K°Ё£± mol°Ё£±)°я(291

K)°я  °б29.6 l(dm£≥)

°б29.6 l(dm£≥)

3°•њеЅ«§ќ¬Ѓ≈ў°ІїјЅ«§ќ¬Ѓ≈ў°б  °І

°І  °б

°б  °І

°І  °б4°І1

°б4°І1

°°њеЅ«§ќ¬Ѓ≈ў§»∆±§Є¬Ѓ≈ў§Ћ§є§л§Ћ§ѕїјЅ«§ќ≤є≈ў§т°§4£≤°я300K°б4800 K§Ћ§є§л°•

4°•(1) 6.94 atm (2) 6.76 atm

5°•(101.325°Ё63.5)°я0.21°б7.9 kPa

6°•(1)SO£≤°ІґЋј≠§ђ§Ґ§л§ќ§«°•

(2) Br£≤°І≈≈ї“њф§ђ¬њ§§§ќ§«•’•°•у•«•л•п°Љ•л•єќѕ§в¬з§≠§ѓ§ §л§Ђ§й°•

(3) C£≤H£µOH°ІњеЅ«Јлєз§Ј§∆§§§л§ќ§«°•

(4) n°Ё•Џ•у•њ•у°ІƒЊЇњЊх•Ґ•л•Ђ•у§ќ э§ђј№њ®ћћј—§ђ¬з§≠§§§ќ§«°•

(5) Xe°ІXe§ќ э§ђ≈≈ї“њф§ђ¬њ§§§ќ§«°•

7°•Љ∞(6°Ё17)§Ћ°§P°б1 atm°§T°б373 K§т¬е∆ю§Ј§њЉ∞§»°§P°б0.33 atm°§µб§б§л ®≈јT§т¬е∆ю§Ј§њЉ∞§т ’°є∞ъ§≠її§Ј§∆

°°°°°°¶§H°б40.7 kJ mol°Ё£±

°°R°б8.314 J mol°Ё£± K°Ё£±§и§к°°°°T°б344 K°б71°о

•Џ°Љ•Є•»•√•„

°°7Њѕ њє’§Ћґб§§Јѕ°§±у§§Јѕ°љЌѕ±’°§їј°¶±цір°§їј≤љ°¶і‘Єµ°љ

1°••є•ѓ•н°Љ•є§ќ ђї“ќћ°б342

(1)•є•ѓ•н°Љ•є§ќ•в•лњф§ѕ°°°°  °б0.05848 mol

°б0.05848 mol

°°§≥§м§ђ°§1020g°б1.02 dm£≥√ж§Ћ¬ЄЇя§є§л§ќ§«°°°°0.05848°а1.02°б0.0573

mol dm°Ё£≥

(2) 0.05848°а(0.05848°№  )°я100°б0.105 mol °у

)°я100°б0.105 mol °у

(3) ¶∞°бcRT°б0.0573°я0.08206°я293°б1.38 atm

(4) 20°о§ќње§ќЊшµ§∞µ§ѕ17.536 mmHg°••й•¶°Љ•л§ќЋ°¬І§и§к

°°°°°°0.018mmHgєя≤Љ(2.4°я10°Ё£µatmєя≤Љ)

(5) ¶§T£в°б0.51°я0.05848°б0.030°°°°°и°° ®≈ј°б100.03°о

2°•¶∞°бcRT§и§к

°°°°°°c°б¶∞°њRT°б7.6 atm°а(0.08206 l atm K°Ё£±

mol°Ё£±)°а(293K)°б0.311 mol l°Ё£±

°°NaClҐ™Na°№°№Cl°Ё§Ћ≤тќ•§є§л§ќ§«°§њ©±ц§ќ«ї≈ў§ѕ§≥§ќ»Њ ђ(0.155

mol l°Ё£±)§«§и§§°•

3°•¶§T°бK£ж°яm§и§к

°°°°°°m°б15 °о°њ (1.86 °о kg mol°Ё£±)°б8.06 mol

kg°Ё£±

§Ј§њ§ђ§√§∆°§•®•Ѕ•м•у•∞•к•≥°Љ•л§ќ ђї“ќћ(62.1g mol°Ё£±)§Ђ§й

°°°°2°я8.06°я62.1°б1001£з

§»§ §к°§¬ќј—§Ћієїї§є§л§»

°°°°1.001°њ1.11°б0.90 l

§ђ…ђЌ„°•

4°•їюі÷(s)°я125 A°б  °я3°я9.65°я10£і C

°я3°я9.65°я10£і C

°°°°°°°и°°їюі÷°б8.6°я10£≥ s°б2.4 h

5°•(1)≈≈√”§ќ»њ±ю§ѕ°°°°Zn°№Cu£≤°№Ґ™Zn£≤°№°№Cu

•Ќ•л•у•є•»§ќЉ∞(7°•11)§Ћ≥∆ƒкњф§т¬е∆ю§Ј°§√±∞ћ§т•№•л•»§« ≈э∞м§є§л§»

°°°°E°бE£∞°Ё  log Q

log Q

§«…љ§ї§л°•§≥§≥§«°°°°…Єља≈≈∞ћE£∞°б0.34°Ё(°Ё0.76)°б1.10 V

°°°°°и°°E°бE£∞°Ё  log (Zn£≤°№°њCu£≤°№)°б1.10°Ё0.0296 log(10°Ё£±°њ10°Ё£є)

log (Zn£≤°№°њCu£≤°№)°б1.10°Ё0.0296 log(10°Ё£±°њ10°Ё£є)

°°°°°°°° °б1.10°Ё(0.0296)°я8°б0.86 V

(2)¶§G°б°ЁnFE°б°Ё2°я(9.65°я10£і)°я(0.86)°б°Ё166

kJ

6°•[HA]°бC£б°§[BA]°бC§»§є§л§»°°°°pH°бpK£б°№log(C°њC£б)

(1) C°бC£б°б0.5 mol dm°Ё£≥§ §ќ§«°°°°pH°бpK£б

(2) «ї≈ў»жC°њC£б §ѕ —§п§й§ §§§ќ§«°§pH§ѕ∞мƒк§«§Ґ§л°•

(3) C°б(0.5°њ1.1) mol dm°Ё£≥°§C£б°б(0.6°њ1.1)mol

dm°Ё£≥§и§к

°°°°«ї≈ў»жC°њC£б°б0.83°°°°°и°°pH§ќ —≤љ°бlog0.83°б°Ё0.08

(4) C°б(0.6°њ1.1) mol dm°Ё£≥°§C£б°б(0.4°њ1.1)

mol dm°Ё£≥§и§к

°°°°«ї≈ў»жC°њC£б°б1.5°°°°°и°°pH§ќ —≤љ°бlog1.5°б0.18

•Џ°Љ•Є•»•√•„

°°8Њѕ Њг …§т±џ§®§м§–°љ≤љ≥Ў»њ±ю§»¬Ѓ≈ў°љ

1°•Ћ№ Єї≤Њ»

2°•љй«ї≈ў§тa°§їюі÷t£±Єе°§t£≤Єе§ќ«ї≈ў§т§љ§м§Њ§мa£±°§a£≤§»§Ј°§≥∆Љ∞§Ћt£±°б50 ђ°§a£±°б0.8a°§a£≤°б0.4a§т¬е∆ю§є§л°•

(1)Љ∞(8°•6)§и§к°°°°a£±°бa°Ёk°я50°°°°a£≤°бa°Ёk°яt£≤

°°Њеµ≠§ќ√Ќ§т¬е∆ю§Ј°§ ’°є§п§кїї§є§л§»°°°°t£≤°б150 ђ

(2)Љ∞(8°•9)§и§к°°°°ln a£±°бln a°Ёt£±k°°°°ln

a£≤°бln a°Ёt£≤k

°°Њеµ≠§ќ√Ќ§т¬е∆ю§Ј°§ ’°є§п§кїї§є§л§»°°°°t£≤°б205 ђ

(3)Љ∞(8°•14)§и§к°°°°  °бt£±k°№

°бt£±k°№  °°°°

°°°°  °бt£≤k°№

°бt£≤k°№

°°Њеµ≠§ќ√Ќ§т¬е∆ю§Ј°§ ’°є§п§кїї§є§л§»°°°°t£≤°б300 ђ

3°•99.9°у»њ±ю§є§л§ќ§ЋЌ„§є§лїюі÷§тt£±§»§Ј°§50°у»њ±ю§є§л§ќ§ЋЌ„§є§лїюі÷§тt£≤§»§є§л§»°§t°б

ln

ln  §и§к

§и§к

°°°°°°  °бln

°бln  °њln

°њln  °бlog1000°њlog2Ґв10

°бlog1000°њlog2Ґв10

4°•Љ∞(8°•26)§и§к

°°°°°°log  °б

°б  °я

°я  °б0.472

°б0.472

°°°°°°°и°°k£≤°њk£±°б2.96 («№)

5°••¶•й•у§ќ«ї≈ў§ђ4 ђ§ќ1§Ћ§ §√§∆§§§л§ќ§«°§•¶•й•у§ќљй«ї≈ў§тa§»§є§л§»°§Љ∞(8°•9)§и§к

°°°°°°ln  °бln a°Ёkt£±°°°°ln

°бln a°Ёkt£±°°°°ln  °бln a°Ёkt£≤

°бln a°Ёkt£≤

°°t£±°б45≤ѓ«ѓ°§a£±°б  °§a£≤°б

°§a£≤°б  §т§љ§м§Њ§м¬е∆ю§Ј§∆°§ ’°є§п§кїї§є§л§»

§т§љ§м§Њ§м¬е∆ю§Ј§∆°§ ’°є§п§кїї§є§л§»

°°°°°°  °б

°б  °°°°°и°°t£≤°б90≤ѓ«ѓ

°°°°°и°°t£≤°б90≤ѓ«ѓ

6°•E£б(cisҐ™trans)°бE£б(transҐ™cis)°Ё¶§H°б224°Ё4.2°б220

kJ

7°•(1) 8«№§Ћ§ §л°•°°(2) 4«№§Ћ§ §л°•°°(3) 1°њ8«№§Ћ§ §л°•

8°•Љ∞(8°•26)§и§к

°°°°°°E£б°б  °яlog

°яlog  °б(119 kJ mol°Ё£±)°я(log 9.4)°б116 kJ mol°Ё£±

°б(119 kJ mol°Ё£±)°я(log 9.4)°б116 kJ mol°Ё£±

9°•(1) ∞ ≤Љ§ќ…љ§ќ§и§¶§Ћ°§ln(a°Ёx)§»t§ђƒЊјюіЎЈЄ§Ћ§Ґ§л§ќ§«∞мЉ°»њ±ю°•

(2) (1)§ќƒЊјю§ќЈє§≠§ђ¬Ѓ≈ўƒкњф(k)§ЋЅк≈ц§є§л°•

°°°°°°°и°°ƒЊјю§ќЈє§≠§ќ њґ—Ґв0.046 h°Ё£±

10°•љйіь«ї≈ў§ђ∆±§Є§ §ќ§«°§Љ∞(8°•14)§тЌ—§§§∆

°°°°  °б0.137t°№

°б0.137t°№  °°°°°и°°t°б7.7 s

°°°°°и°°t°б7.7 s

•Џ°Љ•Є•»•√•„

|

°б363 nm

°б363 nm